|

|

|||

三味線の歴史、基礎知識、選び方と作業風景

日本の伝統楽器である三味線は室町時代に琉球から渡来した蛇皮線を基として、日本人がそれに多くの改良を加え約三十年を経て安土桃山時代に完成したものです。 その操縦性と面白さとその応用の広さとのために、江戸時代に至って広く国民の間に普及し、今日では国民楽器の代表として、広く世界に認められるに至っています。 江戸時代には音楽の間に、厳格なる制限が行われていて、雅楽は貴族に、能楽は武家に、箏曲は盲人に、尺八は虚無僧に限定されていました。そこで広く民衆の手に委ねられてたものは、唯一三味線に限られていました。 しかも江戸時代250年間、国民はこの唯一の三味線に対して研究に研究を重ね、技巧に技巧を積んで、実に驚くべき精巧緻密な楽器にしたのです。 |

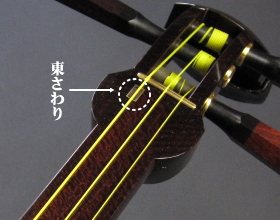

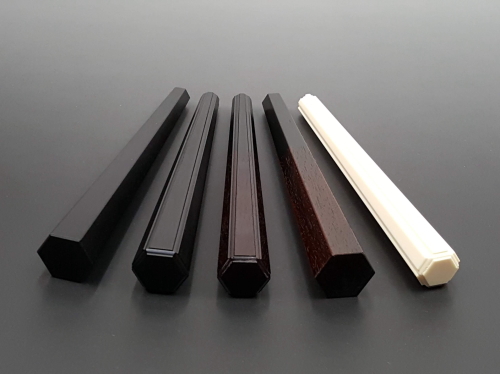

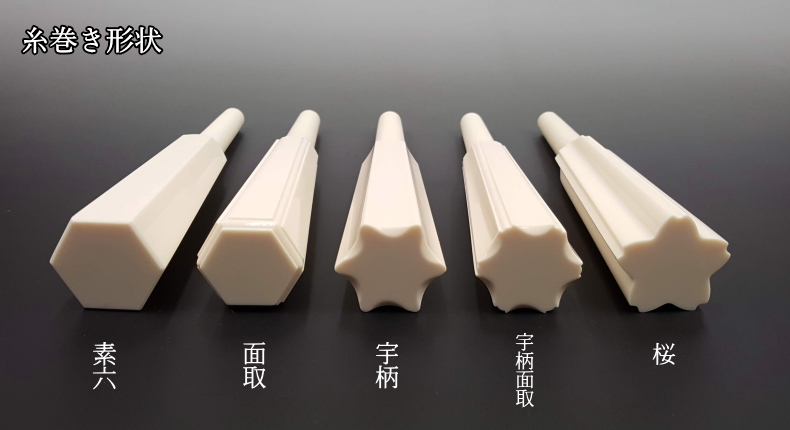

【天神(てんじん)】・・・三味線の最上部で上棹を差し込んだところから上の部分。以前はこれを海老尾(えびお)と言っておりましたが、現在では「乳袋」から上を総称して「天神」といっております。天神の中に以下の名称があります。 《甲(こう)》・・・天神の上部の丸く盛り上がった部分。 《月形(つきがた)》・・・天神の最尖端。三日月のように曲がったところ。 《磯(いそ)》・・・天神の上部の湾曲した側面部分。 《畔(あぜ)》・・・糸巻きを差し込む枠。 《糸倉(いとぐら)》・・・畔と畔との空間。糸巻きで糸を巻くところ。 《乳袋(ちぶくろ)》・・・糸倉のすぐ下。女性の乳のふくらみに似ているところから付けられた名称。 《袴腰(はかまごじ)》・・・乳袋の上部。男性の袴の腰板に似ているところから付けられた名称。 《サワリ溝(さわりみぞ)》・・・糸倉の下部で上棹の先端。 【棹(さお)】・・・通常、棹とは天神の月形から中木先までを指しますが、時には乳袋から鳩胸までを言うこともあります。 【継手(つぎて)】・・・棹を継ぎ合わせているところ。 【上場(うわば)】・・・棹の平面。糸の乗るところ。 【鳩胸(はとむね)】・・・棹の一番下。胴の付け根の上で、鳩の胸のような格好をしているところ(長唄、小唄など)。 民謡、地唄、津軽は鳩胸にはなっていません。 【猿尾(さるお)】・・・鳩胸の裏側で、猿の尾のような感じからつけられた名称。 【中木(なかぎ)】・・・下棹に直結して、胴の中を貫通している細い棒状。(中子とも言います) 【中木先(なかぎさき)】・・・音緒をつけるため、胴より先へ出ている棹の部分。 【経口(きょうぐち)】・・・皮を糊付けする部分。皮は経口部分のみで接着されます。糊は餅粉を水で練ったものを使用します。 【仮継(かりつぎ)】・・・棹、継手のホゾを保護するためのもの。(棹を分解した際に継手を保護するキャップのようなものです) |

太棹三味線(津軽)用途:民謡の伴奏・津軽三味線・浪曲 特徴:吉田兄弟が演奏しているのがこの津軽三味線で、全国的に最も人気のある三味線です。棹が太く、全体的に大きいのが特徴です。 中棹三味線(民謡・小唄・地唄)用途:民謡の伴奏(民謡三味線) 琴との合奏用(地唄三味線) 特徴:民謡三味線は民謡の伴奏として使われます。東さわり付で音色の響きが美しい。 細棹三味線(長唄)用途:長唄等 (三味線入門用楽器として多く使用されています) 特徴:長唄は今から三百年以上前の十八世紀初めごろに歌舞伎の音楽として成立し、主に江戸で発展してきた三味線音楽です。全体的に小ぶりで、棹が最も細く、軽く乾いたような透明な音色がいたします。 |

|

|

|

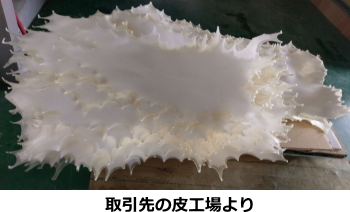

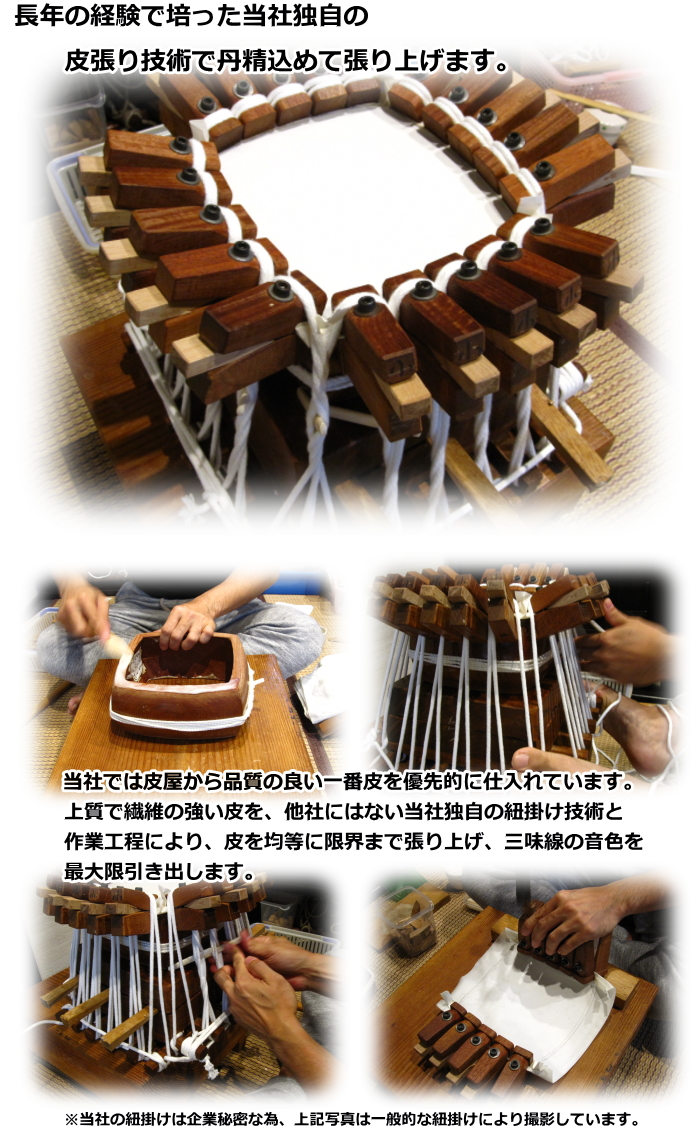

弊社が使用する皮はプロ御用達の最高品質の皮になります。 全国でも技術力の高い数社しか仕入れることの出来ない希少品です。(弊社を含め関東圏の数社しか仕入れることが出来ません) 皮の最大の特長は皮の繊維の強さです。三味線の心臓部でもある皮は、破ける寸前の限界点まで張ることで音色を最大限に引き出しますが、皮の質、張りの強さで音色が大きく左右いたします。 左図で解説いたしますが、張りの強さ(張力)を数字の1〜10で表すとします。弊社が使用する皮は、皮の繊維が非常に強いため数値の10まで引き伸ばすことが可能ですが、他社の皮ですと繊維が強くないので数値の8ほどまでしか皮を伸ばすことが出来ないのです。 数値の8では三味線の音色を最大限には引き出せませんし、これ以上皮を引っ張ると繊維が弱いために破けてしまいます。この限界点の差が「皮の差」になりますので音色にも大きく左右いたします。弊社でも他社の皮を過去に使用したことがありますので、この差は非常に大きいのです。もちろん、数値の10まで張り上げることは誰でも出来る技ではありません。 皮は一枚一枚厚さも違いますし、その一枚の中でも微妙に厚みが違います。これを四方向に均等に引っ張っていくわけですが、これが至難の業なのです。 数値の8を超えるあたりから皮の伸ばし方が少しでも狂ってくるとその時点で破けてしまいますので、数値の9、そして10まで皮を引き伸ばすには相当な技術と神経を使います。 弊社ではこの皮張りの技術は大変得意としている技術のひとつですので、三味線の音色を最大限に引き出すことが可能なのです。 三味線は非常に奥が深く、デリケートな楽器ですので、このような技術が兼ね備わっていないと三味線を最大限に生かせないのです。 弊社の三味線が多くの方から高い評価をいただいている理由は、品質はもちろんですが、全国屈指の皮張り技術があるからこそなのです。 |

||

|

||

| 紅木材の原木、作業風景・・・ 墨付けから仕上げまでは、各材質とも同じですが紅木原木に対する墨づけは特に難しく、棹に巻かれるあの綺麗な 「トチ」は、この墨付けの技術いかんによって「トチ」がよく出たり、また少なくもなるので最も重要な作業です。 木取りされた荒木は、半年以上自然乾燥させたものを使用します。 |

|||

|

|

||

| ↑紅木材(原産地:インド) 弊社にて20年以上前の良質な紅木材を大量に保有。 |

↑木取り前の紅木材 ※墨付けの技術でトチをよく出します。 |

||

|

|

||

| ↑胴の花林材(原産地:タイ)。 |

↑木取りされた胴。 |

||

|

|

||

| ↑棹を三つに切断。 ※写真は花林棹 |

↑継ぎ手、ホゾ作業が完了し、木取りされた棹。 ※写真は花林棹 |

||

|

|

||

| ↑木取りした棹を匠が手作業で丹精込めて仕上げていきます。 ※写真は花林棹 |

↑完成後の胴。 |

||

|

|

||

| ↑ご注文後に糸巻きを仕込みます。 緩みがないように慎重に作業を行い、 作業完了後と、発送前に再度点検をいたします。 |

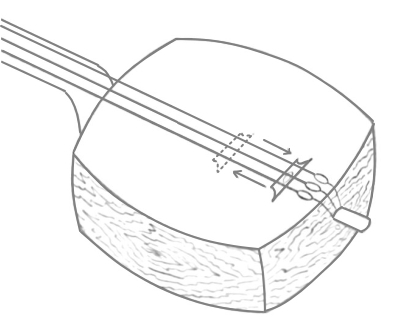

↑ご注文後に三味線に適した皮を厳選し、 全国でも3本の指に入る最高の技術を誇る 皮張り師が丹精込めて手張りで張り上げます。 作業完了後に匠の耳で音色の確認をいたします。 |

||

|

| 花林材 (お稽古用) |

初級用として使用されます。 | ||

|

|||

| 紫檀材 | 中級品 | ||

|

|||

| 紅木材 | 高級品 | ||

|

|||

三味線の選び方と 技術について |

|||

|

|||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

今から三味線を始めたいけど「どの程度の三味線からスタートすれば良いのかわからない」、「花林三味線からの買換えを検討しているがお勧めの三味線はありますか?」などのお問い合わせをいただきます。 お客様の考え方やご予算に応じてアドバイスをさせていただいておりますので、三味線選びで迷われている方は下記の事例をご参考になさってください。 もちろんご予算の関係もあると思いますし、下記の内容はあくまでも参考事例ですので、ひとつの目安としてお考えください。 |

|||

|

|

津軽花梨三味線 入門用 (人工皮) 115,000円 |

|

|

|

|||

|

|

(特上)津軽本格派花林三味線セット 136,500円 |

|

|

|

|||

|

|

(特上)津軽本格派花林三味線セット 136,500円 |

|

|

|

|||

|

|

(特上)津軽紫檀三味線セット 子持ち綾杉胴 199,500円〜 |

|

|

|

|||

|

|

(特上)津軽紅木三味線セット 249,500円〜 |

|

|

|

|||

|

|

(特上)津軽紅木三味線セット 子持ち綾杉胴 299,500円〜 |

津軽紅木金細三味線セット 395,000円〜 |

|

|

|||

|

|

(特上)津軽紅木三味線セット 260,000円〜 |

(特上)津軽紅木三味線セット 子持ち綾杉胴 308,200円〜 |

|

|

|||

|

|

津軽紅木金細三味線セット 395,000円〜 |

|

|

|

|||

|

|

津軽紅木金細三味線セット (師範モデル) 575,000円〜 |

津軽紅木金細三味線セット (プロモデル) 935,000円〜 |

◇弊社でご購入いただいたお客様からのご感想ですので、三味線選びのご参考にしていただければ幸いです。

同業者の方の無断転写及び無断掲載・コピーを固く禁じます。